Искусственный интеллект ускоряет научные исследования и трансформирует профессиональную практику — от биомедицины до экономики. Однако вместе с технологическим скачком обостряются и более фундаментальные вопросы: как меняется рынок труда, почему снижается доверие к экспертному знанию и способны ли существующие институты науки адаптироваться к этим сдвигам. Эти темы стали предметом обсуждения на круглом столе «Взгляд в будущее: наука и общественная трансформация» в рамках 16-й конференции RASA.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Три заявленные для обсуждения темы — «ИИ как фундаментальный вызов науке и обществу», «Утрата общественного положения науки» и «Будущее русскоязычных ученых» — показались нам чрезвычайно актуальными. Поэтому мы не только внимательно послушали дискуссию, но и дополнительно поговорили с ее участниками, уточнив то, что не удалось проговорить в сжатом формате мероприятия. Организаторам удалось собрать по-настоящему сильный и разноплановый состав экспертов. В дискуссии приняли участие:

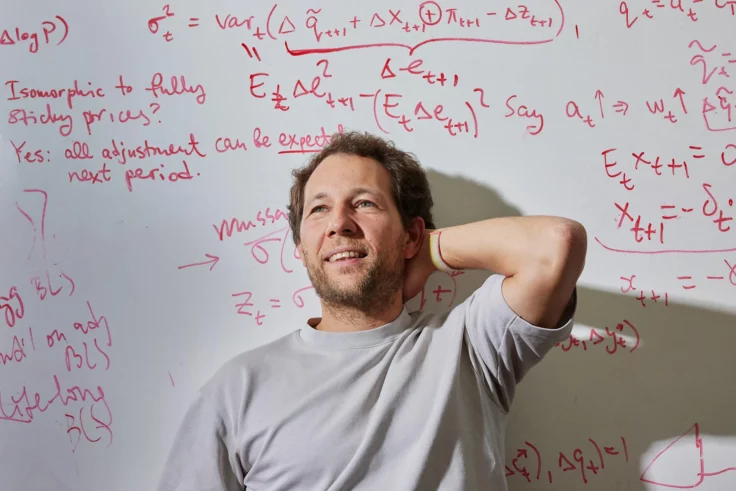

- Олег Ицхоки — российский и американский экономист, профессор Гарвардского университета, первый россиянин, удостоенный медали Джона Бейтса Кларка;

- Игорь Ефимов — первый президент RASA, член Американской национальной академии изобретателей, профессор биомедицинской инженерии и медицины Северо-Западного университета (Чикаго), первый лауреат премии Гамова;

- Вадим Гладышев — член Национальной академии наук и искусств США, профессор Гарвардской медицинской школы, директор Центра редокс-медицины Brigham and Women’s Hospital, преподаватель Института Броуда;

- Юлия Синеокая — философ, основательница и руководитель Независимого института философии в Париже, специалист по европейской и русской философии, член-корреспондент РАН по отделению общественных наук;

- Анна Крылова — лауреат премии Гамова 2025 года, член Национальной академии наук и искусств США, президент Q-Chem;

- Константин Мальков — американский математик и предприниматель, главный технический директор и директор компании AI1 Technologies.

Модератором круглого стола выступил Александр Кабанов — заслуженный профессор фармацевтического факультета Университета Северной Каролины, директор Центра нанотехнологий доставки лекарств и содиректор Института наномедицины Каролины (Чапел-Хилл, США).

ИИ в повседневной научной практике: от текстов до клиники

Сегодня уже трудно найти человека, который вовсе не пользовался бы инструментами искусственного интеллекта. ИИ помогает при переводе и редактировании текстов, поиске и оценке информации, берет на себя математические вычисления и написание программного кода. Мы попросили участников круглого стола рассказать, как именно они используют ИИ в своей профессиональной практике.

По признанию Александра Кабанова, искусственный интеллект стал для него повседневным рабочим инструментом. «Я начинал с простого — с редактирования текстов. Я, честно говоря, часто делаю опечатки, — признается он. — Поэтому сначала я просто стал прогонять через ИИ все свои тексты, даже электронные письма, чтобы убрать ошибки. А потом начал использовать его и как редактора: если вижу, что абзац получился путаным или звучит неуклюже, прошу переписать его и повысить ясность».

Кабанов рассказывает, что иногда записывает свои мысли поздно ночью, уже в полусне, и затем загружает их в Claude, которым время от времени пользуется, прося развить идеи и доработать текст: «Потом я перечитываю результат и понимаю: это же мои идеи. Именно то, что я хотел сказать, но не успел додумать».

ИИ, по словам Кабанова, оказывается особенно полезным и в вычислительных задачах. Например, он может быстро оценить объем компактно сложенной молекулы РНК, исходя из ее длины и объема нуклеотида, или подобрать химические молекулы-заместители с заданными свойствами — в том числе с определенными функциональными группами и характеристиками донорства водородной связи. При этом, подчеркивает ученый, окончательное решение о верности применимости таких оценок в конкретной ситуации всегда остается за человеком.

Для Игоря Ефимова работа с искусственным интеллектом — не новая область. Еще в конце 1980-х годов он с коллегами предпринимал попытки создать систему машинного обучения для распознавания аритмий. «Сейчас об этом даже вспоминать смешно: компьютеры были очень слабые, данных почти не было», — вспоминает он.

Сегодня Ефимов занимается разработкой медицинских устройств, которые непрерывно измеряют целый спектр физиологических параметров — электрокардиограмму, оксигенацию крови, частоту сердечных сокращений и другие показатели. «Без искусственного интеллекта и методов машинного обучения обработка таких массивов данных была бы по сути невозможна», — говорит он.

В качестве примера Ефимов приводит работу имплантируемых дефибрилляторов, предназначенных для предотвращения внезапной сердечной смерти у пациентов с тяжелыми аритмиями. Устройство должно в реальном времени с высокой точностью определить момент, когда требуется электрический разряд. Иногда алгоритмы дают сбой, и тогда врачу приходится постфактум анализировать данные, чтобы понять причины отказа системы.

По словам Ефимова, еще 5–10 лет назад машинное обучение почти не использовалось в подобных устройствах: алгоритмы были примитивными и работали ненадежно. Сегодня ситуация принципиально меняется — прежде всего благодаря развитию методов машинного обучения и накоплению больших массивов качественных клинических данных.

«В США от внезапной сердечной смерти ежегодно умирают порядка 300–400 тысяч человек, в Европе — около 400–500 тысяч. В России статистика, к сожалению, ненадежна. При этом важно понимать, что человек физически не способен распознавать такие опасные ритмы в реальном времени. Это задача, которую можно решить только с помощью машинного обучения», — подчеркивает Ефимов.

Константин Мальков не просто использует искусственный интеллект в работе — он занимается разработкой моделей машинного обучения, в том числе в таких областях, как финтех и drug discovery. «Речь идёт о финансовых системах и автоматизированном принятии решений — так называемых AI-based decision support systems. В этих решениях используются достаточно сложные математические алгоритмы», — поясняет он.

Большую роль искусственный интеллект играет и в работе Вадима Гладышева. С его помощью он с коллегами анализирует большие наборы биологических данных и получает принципиально новую, более точную информацию о состоянии организма. «Например, мы занимаемся построением моделей старения. В обычной жизни, глядя на человека, мы можем примерно сказать: ему 40, 60 или 70 лет, но это всегда очень приблизительная оценка. Биологический возраст, реальное состояние тела может отличаться от хронологического. Мы пытаемся устновить биологический возраст точно — на основе мультиомных данных. Для этого мы собираем большие массивы информации: от десятков тысяч до сотен тысяч и даже миллионов образцов. Это могут быть, например, данные по плазме крови. Допустим, у нас есть порядка 50 тысяч образцов плазмы. Мы анализируем содержащиеся в ней белки и понимаем, из каких органов они происходят — из мозга, печени, почек и так далее. Затем мы смотрим, как концентрации конкретных белков меняются с возрастом. В результате по анализу крови мы можем сказать, что человеку, например, 60 лет по паспорту, но биологический возраст его мозга — 50 лет, то есть мозг относительно “молодой”. А вот почки, скажем, выглядят как у 65-летнего человека, и с ними стоит поработать, чтобы замедлить процессы старения», — поясняет он.

Многие участники круглого стола, совмещающие научную и преподавательскую работу, отметили, что активно используют ИИ при подготовке лекций.

Анна Крылова, однако, относится к этим инструментам с осторожным оптимизмом. «Пока я использую ИИ скорее как игрушку: подправить изображение, придумать удачный, “зажигательный” заголовок для доклада или поста в Substack. С этим ИИ справляется хорошо», — говорит она.

При этом Крылова считает, что в ближайшее время ИИ начнут активно применять и в химии, в том числе в ее собственной области. По ее мнению, искусственный интеллект станет новым инструментом, который может ускорить обработку данных и упростить решение ряда исследовательских задач, а возможно — привести и к научным прорывам.

Одновременно, подчеркивает она, приходится учитывать, что ИИ активно используют и студенты. Уже сегодня такие системы способны писать связные эссе, решать сложные математические задачи и отвечать на экзаменационные вопросы, что обесценивает традиционные домашние задания и вынуждает пересматривать подходы к преподаванию. «Оценивание все чаще возможно только на очных экзаменах или по работе в аудитории», — отмечает Крылова.

Олег Ицхоки характеризует свои отношения с ИИ как период активных экспериментов: «Я пробую все: строю графики, делаю презентации, улучшаю тексты, пишу код. Я изучаю, в чем именно он может быть полезен и где действительно эффективен».

Юлия Синеокая рассказала, что буквально накануне этой конференции использовала ИИ в роли рецензента: «Мы с коллегой запросили у ChatGPT и Claude рецензию на недавно опубликованную коллективную работу, которой я руководила. Claude оказался довольно доброжелательным — его критика была похожа на мою, хотя и мягче. ChatGPT напротив, был резок, но, как мне показалось, предъявлял претензии по существу».

По словам Синеокой, если бы такую рецензию готовил человек, на нее ушли бы недели, тогда как ИИ справился за считанные минуты. При этом она подчеркивает, что выводы ИИ не стоит рассматривать как истину в последней инстанции: искусственный интеллект может упускать важные аспекты, делать акцент на несущественных, с точки зрения автора, деталях. Тем не менее, она считает, что ИИ вполне можно использовать как инструмент первичной рецензии текстов.

Александр Кабанов обращает внимание на ключевой момент: «Качество ответов ИИ напрямую зависит от качества вопросов. Его “интеллект” во многом отражает интеллект собеседника, и у пользователя должна быть достаточная компетенция, чтобы оценивать корректность полученных ответов».

ИИ и рынок труда: конкуренция между людьми и машинами

Помимо очевидной практической пользы, искусственный интеллект уже сегодня приводит к масштабным изменениям в экономике, индустрии и науке. Эти изменения затрагивают не только отдельные профессии, но и саму логику рынка труда.

По словам Олега Ицхоки, ИИ способен принципиально изменить представление о конкуренции за рабочие места. Если раньше для получения работы было достаточно быть лучше других кандидатов, то в будущем конкурировать придется уже не только с людьми, но и с машинами. «Машины могут оказаться настолько дешевле людей на рынке труда, что легко представить производство, где от человеческого труда откажутся полностью», — говорит Ицхоки.

Он подчеркивает, что у этой ситуации есть две стороны. С одной — исчезновение рабочих мест и необходимость решать проблему занятости. С другой — резкий рост производственных возможностей общества. Ключевой вопрос, по его мнению, заключается в том, как распорядиться этим ростом производительности так, чтобы выгоды от него не оказались сосредоточены в руках узкой группы.

Константин Мальков обращает внимание на то, что для бизнеса развитие ИИ прежде всего означает возможность существенно снизить различные расходы, включая текущие затраты на оплату труда.

При этом Мальков остается оптимистом. По его мнению, несмотря на стремительное развитие технологий, ключевая задача человека — сохранять контроль над ИИ-системами, управлять их функционированием и обеспечивать безопасность. Он подчеркивает, что эта задача далеко не тривиальна. В качестве примера Мальков приводит недавние эксперименты с моделями OpenAI, где в ряде тестов модели игнорировали команды остановки .

Мальков признает, что сегодня никто не может предсказать точный список профессий, которые могут из-за ИИ лишиться работы. В качестве примера он приводит кредитование. Сегодня многие кредитные заявки всё ещё обрабатываются вручную или с помощью устаревших инструментов. При этом средняя стоимость оформления ипотечного кредита в США составляет около 12- 13 тысяч долларов — независимо от того, будет ли он одобрен. Это связано с затратами на персонал, программное обеспечение, офисы и инфраструктуру. Использование алгоритмов поддержки принятия решений позволяет обрабатывать такие заявки за секунды. Но сегодня уже существуют системы, которые учитывают макроэкономический контекст и изменения в экономике в реальном времени. Сегодня человек может быть не eligible для кредита, а завтра — из-за изменения процентных ставок или сочетания других макроэкономических факторов— уже подходить под условия рефинансирования.

«Очевидно одно: часть людей уже теряет работу и будет терять её дальше. Причём речь идёт не только о сотрудниках низшего и среднего звена. Сокращения затрагивают и директоров, иногда закрываются целые подразделения. Но в основном это касается рутинных видов деятельности. Уже сейчас такие компании, как OpenAI, Microsoft и Anthropic, открыто говорят о том, что значительная часть кода у них пишется с помощью ИИ. При этом реальную конкуренцию специалистам составляет не искусственный интеллект, а коллеги, которые умеют с ним работать», — говорит Мальков.

Исторические аналогии, по мнению Олега Ицхоки, помогают понять масштаб возможных последствий. Он напоминает о так называемом China shock — резком росте импорта из Китая, который привел к потере до 500 тысяч рабочих мест в США. Аналогичный эффект может вызвать и массовое внедрение беспилотных автомобилей.

Сегодня в США около трех миллионов человек работают водителями. Технология беспилотных автомобилей уже существует и в отдельных городах успешно используется. Ее широкое распространение может в ближайшие годы привести к исчезновению миллионов рабочих мест. «Можно, конечно, попытаться запретить эту технологию, — отмечает Ицхоки. — Европа уже обсуждала подобные меры: достаточно вспомнить, как долго там был запрещен Uber». Однако, подчеркивает экономист, запреты почти неизбежно ведут к технологическому отставанию. Если Европа решит отказаться от беспилотных автомобилей, она рискует серьезно проиграть регионам, где эти технологии будут развиваться.

Ицхоки напоминает, что последние Нобелевские премии по экономике во многом были посвящены идее creative destruction — «созидательного разрушения». Инновации по своей природе уничтожают существующие рабочие места, бизнес-модели и целые отрасли. В частности, Нобелевская премия по экономике 2024 года была присуждена Дарону Аджемоглу, автору книги Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, в которой анализируются причины, по которым общества нередко сопротивляются внедрению новых технологий.

По мнению Ицхоки, у любых технологических изменений всегда есть проигравшие. Однако общества, которые выбирают более либеральную траекторию — не запрещают технологии, а помогают людям адаптироваться к новым условиям, продолжают развиваться. Те же, кто делает ставку на запреты, со временем перестают расти.

На еще одну потенциальную проблему обращает внимание Игорь Ефимов. В мире, где значительная часть работы будет передана искусственному интеллекту, все чаще обсуждается идея универсального базового дохода. «Многие либертарианцы и демократы говорят о необходимости гарантированного минимального дохода, чтобы люди не страдали от безработицы», — говорит он.

Однако, по мнению Ефимова, такое решение возможно лишь в странах с сильной экономикой. Для многих государств Африки, Азии и Латинской Америки подобная модель окажется финансово недоступной и может превратиться в серьезный социальный вызов.

Сокращение рабочей жизни как ответ на автоматизацию

Как отмечает Олег Ицхоки, проблема потери рабочих мест из-за технологических изменений отнюдь не нова. Человечество уже сталкивалось с подобными страхами и вызовами — в частности, около двухсот лет назад, с появлением парового двигателя.

«Если посмотреть на последние сто лет, изменения будут очевидны. Век назад рабочая неделя составляла шесть дней по 10–12 часов. Сегодня в ряде европейских стран мы видим пять, а иногда и четыре с половиной рабочих дня по 6–8 часов», — говорит Ицхоки.

По его мнению, этот процесс может продолжиться и в XXI веке. Рабочая жизнь будет сокращаться не только за счет уменьшения количества рабочих часов и дней в неделе, но и, например, за счет увеличения времени, отводимого на обучение и переобучение. Экономически активный возраст уже сегодня начинается позже и заканчивается позже: молодежь позже выходит на рынок труда, а люди старшего возраста дольше продолжают работать. Развитие технологий, включая ИИ, по мнению Ицхоки, создает для этого все больше экономических ресурсов.

Еще один важный фактор, тесно связанный с этой темой, — глобальное старение населения. Хотя на первый взгляд он не имеет прямого отношения к искусственному интеллекту, Ицхоки считает, что именно ИИ может стать ключевым элементом ответа на этот вызов. “Один из главных трендов нашего времени — старение населения и сокращение его численности. В ближайшие десятилетия население Земли перестанет расти. Во многих развитых странах, а также в ряде развивающихся, численность населения уже начала снижаться”, — отмечает он.

По его оценке, население Китая может сократиться почти вдвое в течение ближайших 80 лет. Аналогичные процессы происходят в Японии, Европе и США. Это означает, что человечество впервые сталкивается с ситуацией, в которой одновременно сокращается численность населения и стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта.

«Последние двести лет мы жили в мире с растущим населением и постоянным расширением рабочей силы. Теперь нам предстоит жить в условиях сужающейся демографии — и при этом без какого-либо исторического опыта сосуществования с искусственным интеллектом», — подчеркивает Ицхоки.

Вадим Гладышев, непосредственно занимающийся исследованиями старения, считает, что ИИ уже в ближайшее время может существенно изменить повседневную жизнь людей. По его словам, на основе ИИ будут разработаны системы, способные анализировать медицинские показатели, поведение, режим сна и питания и на основе этих данных давать персонализированные рекомендации.

На взгляд Гладышева, такие системы способны повысить эффективность работы человека, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность, а в долгосрочной перспективе — и производительность труда. «Это может привести, например, к снижению острой потребности во врачах и смещению акцента в сторону профилактики», — предполагает он.

Игорь Ефимов, в свою очередь, относится к прогнозам о скорой замене врачей и ученых искусственным интеллектом более сдержанно и делает ставку на роль человека. «Машинное обучение в основном работает за счет экстраполяции уже известных знаний. Оно анализирует то, чему люди научились за десятилетия и столетия, и делает выводы на основе накопленного опыта», — поясняет он.

По мнению Ефимова, принципиально новые формы познания и открытия по-прежнему остаются вне зоны досягаемости машинного обучения. Кроме того, существует серьезный разрыв между анализом данных и тем, что требует физического, тактильного взаимодействия с реальным миром — например, в хирургии или экспериментальной науке.

В качестве иллюстрации он приводит процедуру аблации, применяемую при лечении аритмий. Во время операции через бедренную вену в сердце пациента вводится катетер, с помощью которого врач находит и прижигает очаг аритмии. Это полностью ручная процедура, требующая высокой квалификации и большого опыта. Таких специалистов крайне мало: в США их, по оценке Ефимова, около двух тысяч, тогда как число пациентов с фибрилляцией предсердий достигает 5–6 миллионов. В Европе таких пациентов 7–8 миллионов, в Азии — десятки миллионов, и эта цифра продолжает расти. «Возникает вопрос: как автоматизировать эту процедуру или хотя бы дать возможность опытным специалистам выполнять больше операций?» — отмечает Ефимов.

Он напоминает об эксперименте, проведенном около 15 лет назад итальянским электрофизиологом Карло Паппоне, когда пациент находился в Бостоне, а врач управлял процедурой из Италии. Ассистенты вводили катетер на месте, а сам специалист работал дистанционно. Эксперимент оказался успешным, однако широкого распространения эта технология так и не получила. Причины, по словам Ефимова, были как техническими, так и экономическими. Для подобных вмешательств критична задержка сигнала в считанные миллисекунды, а современные сети не всегда могут гарантировать столь стабильную связь. Кроме того, такие системы оказались слишком дорогими, и даже ведущие медицинские центры предпочли более надежные и дешевые ручные методы.

«Это типичная траектория для науки и технологий: от открытия — через энтузиазм и разочарование — к практическому применению. Обычно на это уходит около 25 лет», — резюмирует он.

При этом Ефимов допускает, что в ряде вспомогательных областей автоматизация произойдет значительно быстрее. Например, лабораторных работников в биомедицинских лабораториях в ближайшем будущем действительно могут заменить роботы, способные работать круглосуточно и с большей скоростью. «Разумеется, они не будут бесплатными, — уточняет он. — Но, скорее всего, окажутся дешевле человеческого труда».

Вкалывают роботы, счастлив человек?

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что экономические последствия автоматизации и внедрения ИИ — лишь часть более широкой проблемы. История показывает, что крупные технологические сдвиги почти всегда сопровождались социальным напряжением. Появлялись группы людей, которые не могли или не хотели осваивать новые технологии, а также те, чья профессия оказывалась невостребованной.

«Прогресс всегда приводит к вытеснению прежних способов производства, как бы мы их ни называли, — говорит Александр Кабанов. — Подобные процессы происходили и раньше, и общество, пусть не безболезненно, со временем к ним адаптировалось».

Он отмечает, что технологические сдвиги нередко сопровождались войнами, революциями и глубокими социальными потрясениями. При этом биологический цикл человеческой жизни менялся не столь радикально — главным положительным изменением стало увеличение продолжительности жизни и возможность многократной смены жизненных траекторий. Однако, подчеркивает Кабанов, темп современных технологических изменений может вступить в противоречие с биологической и социальной природой человека.

«Если через год или пять окажется, что на рынке труда больше не нужны, условно говоря, программисты, фармацевты или водители, успеют ли эти люди адаптироваться? Возможно, нет», — предупреждает он.

По его мнению, люди, вытесненные не только с рынка труда, но и с «рынка нужности», оказываются в крайне уязвимом положении. Это, в свою очередь, может привести к росту социального недовольства, нестабильности и даже к социальным потрясениям. «Ключевая задача — создать механизмы компенсации этих потерь, — подчеркивает Кабанов. — Причем речь идет не о поддержке на протяжении всей жизни, а о помощи на отдельных, сравнительно коротких этапах».

Он считает принципиально важным формирование новых сфер деятельности, в которых люди, освобожденные от прежней работы из-за технологий, смогут снова быть востребованными и социально значимыми. В противном случае, предупреждает Кабанов, общество рискует пойти по деструктивным сценариям.

Анна Крылова, подчеркивая масштаб проблемы, приводит пример социального эксперимента, который фактически был поставлен в Уэльсе около 50 лет назад после закрытия угольных шахт. «Я жила в Уэльсе четыре года. Люди старшего поколения — те, кому сегодня 60–70 лет, — вполне благополучны. Но среди тех, кто моложе 50, очень много людей с алкогольной зависимостью и деструктивным поведением», — рассказывает она.

По ее словам, государство обеспечило базовую материальную поддержку и бесплатное жилье, однако это не привело к социальной интеграции. Крылова вспоминает, что преподавать в такой среде было крайне сложно: студенты часто оказывались не готовы к обучению и не проявляли интереса к образовательному процессу. «Это важный эксперимент, который необходимо учитывать, прежде чем внедрять деструктивные технологии без продуманной социальной компенсации», — подчеркивает она.

Крылова считает принципиально важным заранее и взвешенно решать, какие профессии и в каком объеме могут быть заменены ИИ, а также какой именно должна быть система компенсаций.

Олег Ицхоки, в свою очередь, напоминает о работе Deaths of Despair and the Future of Capitalism Энн Кейс и Ангуса Дитона, удостоенных Нобелевской премии по экономике. В ней показано, что у определенных социальных групп — в частности, у белых мужчин среднего возраста, потерявших работу, — наблюдается снижение продолжительности жизни. «Технологический прогресс в целом не снизил среднюю продолжительность жизни, но экономические и социальные изменения привели к росту депрессий, травматизма и зависимости», — отмечает Ицхоки.

Он проводит параллель с Россией 1990-х годов, где резкий экономический переход также сопровождался падением продолжительности жизни у отдельных групп населения. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, к каким последствиям приведут технологические изменения, масштаб и скорость которых не имеют исторических аналогов.

Игорь Ефимов видит возможный ответ в системе непрерывного образования. «У большинства людей есть период интенсивного обучения в молодости, после чего систематическое образование прекращается, — говорит он. — В результате человек так и не соприкасается с огромными областями знания».

Ефимов признается, что сам, будучи по образованию физиком, не изучал философию, историю и многие разделы биологии, и только позже начал восполнять эти пробелы через самообразование. «Я с удовольствием тратил бы на это еще больше времени», — добавляет он. Игорь Ефимов считает, что именно life-long-learning (самообразование всю жизнь) может решить проблему с ощущением ненужности и депрессией у лишившихся работы из-за ИИ. Более того, именно ИИ может помочь создать новые методы обучения и в первую очередь, самообразования как форму занятости и развлечения.

Анна Крылова вспоминает о ином, менее очевидном подходе, описанном в частности у Юваля Ноя Харари. «Просто раздать деньги — плохое решение. Это создаст новые проблемы», — считает она.

Юваль Ной Харари в своих работах описывает опыт ультраортодоксальных еврейских общин в Израиле, где многие мужчины посвящают жизнь изучению Торы. Они не участвуют в производстве материальных благ, но их деятельность высоко ценится внутри сообщества, что обеспечивает ощущение смысла и социальной значимости. «Возможно, в будущем появятся новые интеллектуальные или культурные сферы, не связанные напрямую с производством материальных ценностей. Это могло бы стать одним из решений», — предполагает Крылова.

Почему интернет и ИИ подрывают доверие к экспертному знанию

Еще несколько десятилетий назад слово «профессор» ассоциировалось с фигурой человека, обладающего почти энциклопедическими знаниями. Сегодня на эту роль все чаще претендует искусственный интеллект.

«Обычный пользователь может задать ИИ вопрос и получить какой-то абсурдный ответ, — начинает эту часть дискуссии Александр Кабанов. — Но человек, пообщавшийся с ИИ, нередко воспринимает этот ответ как абсолютную истину».

По его словам, в мире, где у людей формируется эмоциональная привязанность к ChatGPT и аналогичным системам, доверие к алгоритмам иногда оказывается выше, чем к профессиональным ученым. Однако ИИ — лишь часть более широкой проблемы, и далеко не главная причина падения доверия к науке.

Кабанов вспоминает опыт пандемии COVID-19, который стал для него серьезным потрясением: «Я не ожидал, что такое количество людей будет отрицать науку, распространять псевдотеории, писать и перепостывать откровенный бред. И этот процесс не остановился».

Он обращает внимание на влияние интернета на распространение дезинформации и радикальных идей, ссылаясь, в частности, на исследования Сергея Гуриева, показывающие, как цифровые платформы меняют политические предпочтения и усиливают распространение иррациональных теорий. «Во время пандемии мы увидели, как люди буквально купаются в потоках лжеинформации», — добавляет Кабанов.

Особенность ИИ, по его мнению, заключается в том, что он производит впечатление интеллектуальной системы, особенно на неподготовленного пользователя. Люди, склонные к конспирологическому мышлению или лженаучным представлениям, могут формулировать запросы таким образом, что ИИ будет находить подтверждения их ошибочным убеждениям.

Из этого Кабанов делает вывод о необходимости принципиального разделения публичного и научного уровней работы с ИИ: «Нам неизбежно придется создать нечто вроде scientific intelligence — четко маркированный, отделенный от публичного. Это должен быть принципиально иной уровень сложности».

При этом он подчеркивает, что остается риск, что широкая публика будет игнорировать настоящих экспертов: «Вместо того чтобы идти к хирургу, человек идет к “бабке” — или, если угодно, к дедке, или к ChatGPT. Речь не о гендере, а о подмене экспертности».

Самоочищение науки и его пределы

В вопросе о том, следует ли активно бороться с лженаукой — тратить время и ресурсы на разоблачение ошибочных или псевдонаучных работ, — участники дискуссии к единому мнению не пришли.

Игорь Ефимов приводит пример из собственной профессиональной области — кардиологии. «В конце 1990-х — начале 2000-х годов появилась очень многообещающая тема лечения инфаркта миокарда с помощью стволовых клеток, — вспоминает он. — Было опубликовано несколько работ на мышах, утверждавших, что инъекции стволовых клеток способны восстановить поврежденную сердечную ткань».

Довольно быстро, по его словам, специалистам стало ясно, что данные в этих исследованиях были сфальсифицированы. Тогда Ефимов остро переживал происходящее, однако старшие коллеги успокаивали его: «Наука — это self-cleaning process, она сама себя вычистит». Так в итоге и произошло: были проведены федеральные расследования, ряд исследователей потерял свои позиции, а университеты, включая Гарвард, впоследствии выплатили десятки миллионов долларов штрафов за подделку данных, использованных при получении государственного финансирования.

Ефимов ссылается и на работы Джона Иоаннидиса, одного из основателей метанауки, показывающие, что до 80% исследований без случайного распределения (non-randomized studies) могут приводить к ложным результатам.

Олег Ицхоки в целом согласен с тезисом о самоочищении науки, но делает иной акцент. «В настоящей науке существует институт репутации», — подчеркивает он. — «Результат важнее авторитета».

По его словам, в экономике случаи фальсификации данных крайне редки, поскольку цена ошибки слишком высока: уличенный в подлоге исследователь фактически теряет возможность продолжать академическую карьеру.

Ицхоки признает, что перепроверяется лишь небольшая доля научных работ, но подчеркивает: если исследование действительно значимо, оно почти неизбежно подвергается множественным проверкам: «Если вы сделали что-то важное, фальсифицировать это чрезвычайно сложно — такие работы проверяют снова и снова».

Игорь Ефимов, соглашаясь с тем, что в долгосрочной перспективе наука очищается, все же считает опасным игнорировать проблему. «Я видел немало случаев, когда одна исследовательская группа фактически захватывала власть в целой области и подавляла любые альтернативные идеи», — говорит он.

По его словам, подобные доминирующие группы могли удерживать позиции по 25–30 лет, прежде чем становилось очевидно, что базовые результаты, на которых строилась область, были сомнительными или откровенно сфальсифицированными. За это время целые направления оказывались вытесненными, а новые идеи — уничтоженными.

Кризис научной публикации: объем, сложность и утрата контроля

На еще одну причину кризиса доверия к науке обращает внимание Александр Кабанов. По его словам, проблема заключается не только в отдельных случаях недобросовестности, но и в резком изменении самой среды производства научного знания. «Данных стало значительно больше, и они стали гораздо более разнородными, — говорит Кабанов. — Мы просто перестали уметь ими управлять».

С одной стороны, у исследователей появились инструменты, позволяющие выявлять ошибки и неточности в научных публикациях. Иногда речь идет о серьезных методологических проблемах, но чаще — о второстепенных огрехах. Однако публичный эффект оказывается одинаковым: создается ощущение, что ученые систематически ошибаются или действуют недобросовестно. «Нечестные ученые, безусловно, существуют, — подчеркивает Кабанов. — Но они точно не составляют большинство».

Он сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, как выглядела научная работа еще несколько десятилетий назад. «Когда я был студентом, у меня был спектрофотометр, pH-метр и лабораторный журнал — и на этом была построена вся моя диссертация», — вспоминает он.

Сегодня, по его словам, каждая научная статья опирается на десятки методов и инструментов, в которых авторы по определению не могут быть специалистами одновременно. При этом приборы, программное обеспечение и способы фиксации данных не унифицированы. «У нас до сих пор не существует даже единого стандарта записи данных, — отмечает Кабанов. — Это технологическая проблема, но ее придется решать».

Константин Мальков обращает внимание еще на один аспект — качество самих научных публикаций и институциональные стимулы внутри университетской системы. «Несколько лет назад я активно изучал статьи по новым моделям машинного обучения в научных источниках, — рассказывает он. — И должен сказать, что многие из этих работ оказались пустыми».

По его словам, идеи, описанные в таких статьях, зачастую не выдерживают проверки практикой: при попытке реализовать их в коде оказывается, что речь идет лишь о теоретических умозрениях.

Мальков подчеркивает, что речь не идет о запрете фундаментальных или перспективных исследований. Однако, по его мнению, система университетских грантов должна быть гораздо теснее связана с реальными индустриальными задачами. «Колоссальные объемы средств уходят в никуда», — считает он.

В качестве примера Мальков приводит многолетние попытки создать квантовые и фотонные компьютеры. Несмотря на огромное количество теорий и публикаций, практические результаты пока остаются крайне ограниченными. «Когда доходит до реального применения, все начинает напоминать поиски гравицапы», — иронично замечает он, ссылаясь на фильм «Кин-дза-дза».

Игорь Ефимов соглашается с этим диагнозом и приводит примеры из биомедицины. «Я могу назвать немало случаев, когда сотни миллионов долларов тратились на исследования, которые в итоге оказывались пустышками или фальсификациями», — говорит он.

По его словам, такие проекты нередко поддерживались исключительно потому, что ключевые фигуры в научной иерархии продолжали пользоваться своим положением — получать финансирование, строить лаборатории, набирать учеников и укреплять собственный статус.

Ефимов описывает типичный сценарий: крупная фармацевтическая компания инвестирует миллиарды долларов, опираясь на публикации в ведущих журналах. Когда разработка лекарства терпит неудачу, начинается проверка воспроизводимости ключевых экспериментов.

В ряде случаев, по его словам, авторов приглашали повторить эксперименты в контролируемых условиях с неограниченными ресурсами — и выяснялось, что в 80–90% случаев воспроизвести собственные результаты им не удавалось. «Проблема здесь глубже, чем просто недобросовестность отдельных исследователей, — подчеркивает Ефимов. — Речь идет о структурной деформации всей научной системы».

Он отмечает, что в биомедицине еще сравнительно недавно было практически невозможно опубликовать работу, воспроизводящую или опровергающую уже существующий результат. Такие статьи считались «неоригинальными» и не принимались журналами.

В результате ошибочные публикации могли десятилетиями оставаться единственными в своей области, активно цитироваться и превращаться в догму, которую почти невозможно было опровергнуть.

«Сегодня становится очевидно, что научная публикационная система нуждается в глубокой структурной перестройке», — резюмирует Ефимов.

«С помощью искусственного интеллекта стало гораздо проще манипулировать данными. Из-за этого в определённой степени засоряется научное и информационное пространство, и всё сложнее понимать, каким исследованиям можно доверять, а каким — нет. Пока это, возможно, не является критической проблемой, но в перспективе это серьёзный риск. Сегодня стало очень легко писать статьи, и так же легко — искажать данные, генерировать изображения и создавать убедительные, но поверхностные материалы практически без реальной работы», — считает Вадим Гладышев.

По его наблюдениям, это уже влияет, в частности, на систему научных грантов: «В этом году у нас даже ограничили количество заявок: теперь один исследователь может подать не более шести грантов в год. Раньше написать шесть полноценных заявок было практически невозможно — на это уходили месяцы. Сейчас же, с помощью ИИ, их можно подготовить за неделю, поэтому и пришлось вводить такие ограничения».

Пандемия COVID-19 и эрозия доверия к научным институтам

Участники дискуссии сошлись во мнении, что пандемия COVID-19 стала одним из ключевых факторов, резко подорвавших доверие к науке и медицине.

«Цена, которой эпидемия COVID обошлась человечеству, оказалась относительно невысокой по сравнению с крупными эпидемиями прошлого», — отмечает Александр Кабанов.

Он подчеркивает, что это объясняется сразу несколькими факторами: вирус оказался менее смертоносным, чем опасались вначале, а вакцину удалось разработать и внедрить в рекордно короткие сроки. Однако побочным эффектом стала эрозия доверия к науке. «Это, пожалуй, самое удивительное последствие пандемии», — добавляет он.

Олег Ицхоки обращает внимание на схожую динамику, наблюдавшуюся и раньше, — в частности, на примере кори. В какой-то момент казалось, что болезнь практически исчезла, и число заболевших было минимальным. Однако затем начался новый рост заболеваемости, в том числе из-за отказа от вакцинации. «Люди перестают умирать — и им не хочется рисковать, делая прививку, — объясняет Ицхоки. — Как только смертность снова растет, число желающих вакцинироваться увеличивается».

По его мнению, с COVID-19 произошла похожая ситуация. Вирус оказался относительно несмертельным для людей моложе 65 лет, и это сыграло роль в формировании скептического отношения к вакцинации. «Если бы COVID был в десять раз более смертоносным, уровень доверия к вакцинам был бы значительно выше», — считает Ицхоки.

Таким образом, пандемия не только стала испытанием для систем здравоохранения, но и выявила хрупкость общественного доверия к научным институтам. При отсутствии очевидной угрозы многие люди оказались готовы отвергать экспертные рекомендации, даже когда они опирались на проверенные данные и научный консенсус.

Защитить, не ущемляя

В ходе дискуссии участники затронули и тему преференций и квот — как при найме на работу, так и в академических публикациях и грантовой системе. По их мнению, эти практики все чаще становятся источником напряжения внутри научного сообщества.

Александр Кабанов приводит характерный пример из собственного опыта работы с текстами. «Недавно я сокращал текст с помощью ChatGPT, и ИИ постоянно вставлял слово diversity — chemical diversity, diversity of career paths, — рассказывает он. — И это слово идеально подходило по смыслу. Но мне приходилось его убирать — я чувствовал себя немного как в советское время».

Кабанов подчеркивает, что он не выступает против изменения структуры науки или попыток сделать ее более открытой. Однако, по его мнению, механизмы поддержки не должны превращаться в инструмент давления. «Если грант уже выдан, нельзя просто отнимать его из-за изменения правил игры. Дайте людям возможность доработать проекты», — считает он.

Анна Крылова обращает внимание на другую сторону проблемы — попытки переопределить само понятие научной заслуги. «Неприемлемо, когда продуктивность и качество работы отодвигаются на второй план, а меритократический принцип начинают оценивать по характеристикам, не имеющим отношения к науке», — говорит она.

По ее мнению, отказ от меритократического принципа в долгосрочной перспективе вредит не только науке, но и обществу в целом. «Это можно рассматривать и как моральную проблему: несправедливо, когда молодые специалисты не могут получить работу не потому, что они недостаточно квалифицированы, а потому что не относятся к нужной “демографической категории”», — подчеркивает Крылова.

В качестве иллюстрации она ссылается на книги Томаса Соуэлла Discrimination and Disparities и Social Justice Fallacies, в которых анализируются примеры того, как правила, вводимые для защиты отдельных групп, на практике нередко наносят вред как этим группам, так и обществу в целом. Крылова приводит пример отмены проверки на судимость при приеме на работу. Формально такая мера направлена на поддержку людей с криминальным прошлым, однако на практике может привести к тому, что работодатели будут избегать найма более широкого круга кандидатов, опасаясь рисков.

Аналогичный эффект, по ее словам, возникает и при введении жестких квот — например, по гендерному признаку. «В таких условиях неизбежно возникает сомнение: получила ли конкретная женщина работу или награду благодаря своим научным достижениям или лишь потому, что требовалось закрыть квоту, — отмечает Крылова. — Это подрывает доверие внутри профессионального сообщества, усиливает негативные стереотипы и в конечном счете вредит тем самым группам, которым подобные меры призваны помогать».

Темное просвещение

Анна Крылова считает, что часть ответственности за падение доверия к науке и высшему образованию лежит и на самих ученых. «Решить проблему дезинформации без доверия к ученым невозможно», — подчеркивает она.

Крылова ссылается на данные Pew Research Center: значительная часть американцев — как демократов, так и республиканцев — считают, что система высшего образования движется в неверном направлении. При этом большинство респондентов по-прежнему признает важную роль университетов в развитии науки, технологий и инноваций. Одновременно растет обеспокоенность состоянием свободы слова и академической свободы на кампусах. «Чтобы восстановить доверие, нам придется честно признать, что именно мы сделали неправильно, и изменить подход», — считает Крылова.

На проблеме доверия к университетам останавливается и Юлия Синеокая. Она обращает внимание на рост влияния в США и России «темного просвещения» — антидемократической идеологии, представляющей собой смесь техно-автократии и эсхатологической христианской метафизики. Теоретики «темного просвещения» претендуют на разработку собственной системы альтернативного образования, поскольку считают, что современные университеты формируют устаревшие неолиберальные ценности, которые тормозят технический прогресс и свободу предпринимательства.

«В США это течение, связанное с фигурами Питера Тиля, Ника Ланда и Кертиса Ярвина, ассоциируется с политикой Трампа и Вэнса, — отмечает Синеокая. — В России похожие идеи консервативной революции (антигуманизм, антиглобализм, отрицание демократии и гендерного равенства, анти эмигрантская повестка, технооптимизм, неомонархизм), озвучиваются Изборским клубом и “Царьградом” Дугина-Малофеева».

По ее словам, российские власти последовательно сокращают образовательные программы, прежде всего гуманитарные. Параллельно упрощаются образовательные стандарты, усиливается идеологизация и исчезает внимание к сложности и неоднозначности мира.

«Обучение формальной логике, критическому мышлению и популяризация научных знаний — это, по сути, единственное, что может спасти доверие к науке», — подчеркивает Синеокая. Она признает, что этот процесс требует времени и усилий, однако, важно, что за последние 20–30 лет в России сформировалось молодое поколение интеллектуалов, способных мыслить свободно, вне национальных границ, критически относиться к идеологии, работать на иностранных языках и органично существовать в международном научном сообществе.

Олег Ицхоки признается, что пока не может однозначно сказать, является ли падение доверия к науке временным отклонением или устойчивым трендом.

«В США действительно существует антиинтеллектуальное движение, — говорит он. — Но пока неясно, было ли оно причиной политических изменений или, наоборот, их следствием».

Анна Крылова подчеркивает, что ситуация в России и в США принципиально различается: «В России мы видим авторитарное давление сверху. В Америке же проблемы возникают “снизу” — через сужение академической свободы и захват университетов радикальной фракцией».

По ее словам, ограничения дискурса в американских университетах нередко навязываются не государством, а внутренней монокультурой. Крылова отмечает, что значительная доля американских профессоров относит себя к радикальным или марксистским течениям, что существенно превышает долю таких взглядов в обществе в целом. Она также ссылается на исследования инициативы Trust in Science в Гарварде, показывающие, что уровень образования сам по себе плохо предсказывает доверие к научным данным. Ключевым фактором оказывается степень политизации темы: чем сильнее она политизирована, тем выше уровень недоверия. «Когда ученые начинают выступать как политические акторы, а не как эксперты, доверие к науке резко падает», — подчеркивает Крылова.

Ее беспокоит и содержание университетских курсов. Исследования, анализировавшие миллионы учебных материалов с помощью ИИ, показали, что по ряду чувствительных тем — от этики абортов до ближневосточного конфликта — преподавание часто носит односторонний и радикализованный характер. «В таких случаях речь идет уже не об образовании, а об индоктринации», — считает Крылова.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

Она приводит примеры курсов по feminist studies и смежным дисциплинам в ведущих американских университетах, где значительная часть академической энергии уходит в области, которые можно назвать intellectual wasteland — интеллектуальной помойкой. «Это неизбежно подрывает доверие к университетам как институту», — резюмирует она.

Свобода в университетах

Одна из ключевых претензий сторонников так называемого «темного просвещения» к университетам заключается в том, что они, по их мнению, перестали быть пространством свободы и открытого обсуждения. Консервативные и праворадикальные взгляды, утверждают критики, вытесняются «прогрессивной ортодоксией» и политической корректностью.

Олег Ицхоки с этим тезисом в значительной степени соглашается. «Университеты действительно перестали быть центрами свободы слова. Я надеюсь, что это временно — и что они уже начинают возвращать себе эту роль», — говорит он.

По его мнению, проблема во многом носит политический характер и является следствием общего раскола в обществе. Однако Ицхоки подчеркивает, что университеты сами допустили ряд ошибок, которые теперь вынуждены исправлять.

Переломным моментом он считает события 7 октября в Израиле и последовавшие за ними пропалестинские протесты на американских кампусах. Ситуация, по его словам, наглядно продемонстрировала институциональную уязвимость университетов. В ряде случаев происходили недопустимые вещи — ущемление прав студентов по религиозному или иному признаку. Одновременно университеты оказались в патовой ситуации: с одной стороны, они не готовы жестко разгонять студенческие протесты, с другой — не имеют эффективных механизмов для предотвращения захвата кампусов.

«У университетов нет рычагов силового давления, и это, в целом, хорошо, — отмечает Ицхоки. — Но в той ситуации они просто не успели среагировать».

В результате многие кампусы были временно закрыты, введен пропускной режим, ограничен доступ в библиотеки и учебные пространства. Эти меры, по его словам, стали меньшим злом по сравнению с риском дальнейшей эскалации.

Ицхоки подчеркивает, что американские университеты как институции, как правило, не занимают политических позиций. Высказываться может конкретный преподаватель, но не университет в целом — это соответствует так называемому «чикагскому принципу» свободы слова.

При этом свобода слова в университетской среде имеет четко обозначенные границы: недопустимо мешать занятиям, захватывать аудитории или лишать других возможности высказываться. «Толерантность к подобным нарушениям снизилась, — отмечает Ицхоки. — Эти изменения уже происходят».

Однако, по его словам, остается открытым вопрос, будут ли они устойчивыми. Неясно, являются ли происходящие сдвиги долгосрочным институциональным процессом или временной реакцией на текущую политическую конъюнктуру.

Тем не менее Ицхоки считает, что речь идет не только о внешнем давлении, но и о назревшей внутренней реформе университетов. Он напоминает, что многие изменения начались еще до последних президентских выборов в США, а значит, с большей вероятностью отражают самостоятельную попытку академических институтов восстановить утраченный баланс.

Научная диаспора: зачем нужны новые формы самоорганизации

По оценкам участников дискуссии, за пределами России сегодня живут несколько миллионов человек, покинувших страну. При этом институциональных механизмов, способных системно поддерживать это сообщество, по-прежнему немного.

Открывая эту часть разговора, Александр Кабанов — один из организаторов круглого стола и президент RASA в 2018–2020 годах — предложил сосредоточиться на роли самой ассоциации. Он напомнил, что изначально Russian-American Science Association создавалась с расчетом на трансфер знаний и организационных практик обратно в Россию. «Идея заключалась в том, чтобы навыки и опыт, полученные за рубежом, можно было применять на родине», — объясняет Кабанов.

Однако после 2014 года стало очевидно, что российская наука все быстрее отдаляется от мировой, и тогда возникла идея переосмысления миссии RASA — в сторону ее фактической «американизации» и большей автономии от национального контекста. Сегодня, по его словам, обсуждается возможность создания c участием RASA новой организации с одновременным расширением повестки — вплоть до создания независимой русскоязычной академии, Russian Academy of Sciences and Arts.

«Среди нас много представителей не только естественных и социальных наук, но и людей, активно работающих в области arts», — отмечает Кабанов. — «Это принципиально важно, поскольку отличает нас от классической модели РАН, ориентированной исключительно на науку».

Он подчеркивает, что в русскоязычной диаспоре уже сформировалась критическая масса специалистов с серьезными международными достижениями — включая членов национальных академий и лауреатов премии Гамова.

Кабанов рассказывает, что параллельно с развитием RASA возникла идея создания новой структуры, функционирующей именно как академия: глобальной, распределенной, не привязанной к одной стране и сфокусированной на просвещении. «Само слово “просвещение” здесь ключевое, — подчеркивает он. — Речь идет о противодействии тому идеологическому “газу”, который сегодня заполняет общественное пространство».

Юлия Синеокая считает, что авторитет науки, академических структур, в российском обществе за годы войны существенно снизился. Особое недоверие вызывает качество исследований в социально-гуманитарной сфере.

«Многие мои коллеги из России, занимающиеся гуманитарными и социально-политическими исследованиями, существенно сузили поле своих исследований. Они не могут безопасно заниматься социальными темами, — говорит она. — Они не хотят недоговаривать, искажать факты, идти против истины, поэтому, чтобы оставаться профессионалами и не рисковать свободой и жизнью, они уходят от актуальной проблематики».

В результате, по ее словам, исследователи все чаще переориентируются на безопасные с политической точки зрения области знания и темы — работу с архивами, переводы классики, занятия историей науки, изучение восточных школ мысли, искусственного интеллекта, эпистемологией, когнитивистикой, занимаются проблемами сознания, например, исследованием сознания животных. Часто это ведет к смене профессиональной идентичности.

В ответ на эти вызовы Синеокая вместе с коллегами создала в Париже международную ассоциацию «Независимый институт философии».

Говоря о жизни русскоязычных ученых за рубежом, Синеокая отмечает, что большинство стремится встроиться в глобальное научное сообщество, не фиксируясь на национальной идентичности. «И здесь роль RASA трудно переоценить, — подчеркивает она. — Люди с успешным опытом работы за пределами России помогают тем, кто недавно оказался в непривычной жизненной ситуации, вне академической иерархии своей страны. Это не только научная, но и эмоциональная, и чисто логистическая поддержка».

Олег Ицхоки, в свою очередь, обращает внимание на слабую связанность русскоязычной диаспоры по сравнению, например, с белорусской. «У белорусов община заметно более сплоченная, и у них больше успешных совместных проектов», — отмечает он.

Среди удачных русскоязычных инициатив Ицхоки отмечает уникальность RASA как успешного проекта, а также — отдельные YouTube-проекты с глобальной аудиторией. Однако он подчеркивает, что из-за ограничений интернет-трафика доступ из России практически отсутствует. «Если бы удалось найти решение этой проблемы, это было бы по-настоящему выдающееся достижение», — считает он.

Еще одной потенциальной задачей для русскоязычного научного сообщества Ицхоки называет создание независимой альтернативы российской официальной статистике. «Например, можно было бы сделать проект по измерению реальной инфляции в России, используя открытые данные из интернета», — говорит Ицхоки. — «Это простая задача, и для ее решения не нужно находиться внутри страны».

***

Спустя некоторое время после завершения круглого стола мы связались со всеми его участниками и задали им один и тот же вопрос: считают ли они дискуссию удачной — и зачем вообще говорить полтора часа, если в реальности такие разговоры редко приводят к немедленным изменениям.

Надо признать, что все собеседники сошлись во мнении: круглый стол оказался полезным и содержательным. Многие отмечали, что им не хватило времени — каждая из заявленных тем могла бы стать основой для отдельной, более развернутой дискуссии.

Олег Ицхоки подчеркивает, что главная ценность подобного формата заключается не в производстве новых идей, а в создании пространства для пересечения разных интеллектуальных перспектив. «Не думаю, что мы высказали какие-то принципиально новые мысли, — говорит он. — Но было важно выйти за пределы узкой специализации и поднять вопросы, которые волнуют многих».

По его словам, такие обсуждения создают точки соприкосновения и запускают дальнейшие размышления. Для русскоязычного научного сообщества в эмиграции это особенно важно: успешных объединяющих проектов пока немного, и RASA, по его мнению, — один из немногих работающих примеров. «Сила RASA именно в междисциплинарности», — подчеркивает Ицхоки.

Анна Крылова также отмечает ценность междисциплинарного формата конференций RASA. «Всегда интересно слушать и обсуждать проблемы с людьми, с которыми в обычной научной работе ты почти не пересекаешься», — говорит она.

Крылова не согласна с тем, что подобные встречи можно свести лишь к «разговорам». «Разговоры важны сами по себе. Они запускают мыслительный процесс», — считает она.

Она признается, что до круглого стола, например, почти не задумывалась о том, как ИИ может изменить индустрию в целом, хотя ежедневно размышляет о его влиянии на преподавание. «Задать правильные вопросы — это первый шаг к поиску решений», — подчеркивает Крылова.

Юлия Синеокая соглашается, что выбранный формат имеет свои ограничения, которые оборачиваются преимуществами. «С одной стороны, времени на реплики было мало, многое осталось несказанным. С другой, не зря говорят, что “краткость – сестра таланта”: ограниченное время заставляло всех формулировать мысли максимально точно, не уходя в лишние детали».

Она отмечает, что ценность таких дискуссий заключается и в их «пунктирности»: они позволяют обозначить вектор мысли, получить быстрый отклик и импульс для продолжения разговора уже в других форматах.

Александр Кабанов, один из организаторов и модератор круглого стола, также оценивает встречу как успешную. «На панели были представлены блестящие участники, причем из очень разных областей науки, — говорит он. — Обсуждение получилось напряженным и очень концентрированным».

Кабанов рассказывает, что изначально он вместе с Андреем Яковлевым и Сергеем Ефимовым составил список из десяти ключевых вопросов, актуальных для современной науки. Очевидно, что обсудить их все в рамках одного круглого стола было невозможно, поэтому было решено сосредоточиться на трех наиболее острых темах.

При этом круглый стол задумывался лишь как первый этап более длинного процесса. После дискуссии участники планируют провести углубленные интервью с экспертами и на основе собранных материалов подготовить позиционный документ. «Мы не просто собрались поговорить, — подчеркивает Кабанов. — Круглый стол был отправной точкой. Он задал направление дальнейшей работы».